1909. 8. 29.~1910. 8. 29.

"본인의 7촌 경순이가 오로지 부랑질만 하고 본인의 장토를 몰래 팔거나 전당하였거니와 근일에 괴이한 꾀를 내어 40~50석락 장토의 문권을 위조하여 일본인에게 전당잡히고 빚을 낸다는 설이 낭자하기로 이에 광고하니 내외국인들은 절대 상관을 금하고 후회하지 말기 바람."(1906.9.22.)

이는 강화의 부호 전 승지 홍원섭이 황성신문에 실은 특별광고이다. 토지나 가옥의 문권을 위조하여 방매하거나 전당잡히는 일이 있으니 조심하라는 내용의 광고는 대한제국 막바지의 신문에서 흔히 볼 수 있었다. 위조문권은 바로 매매문서였다.

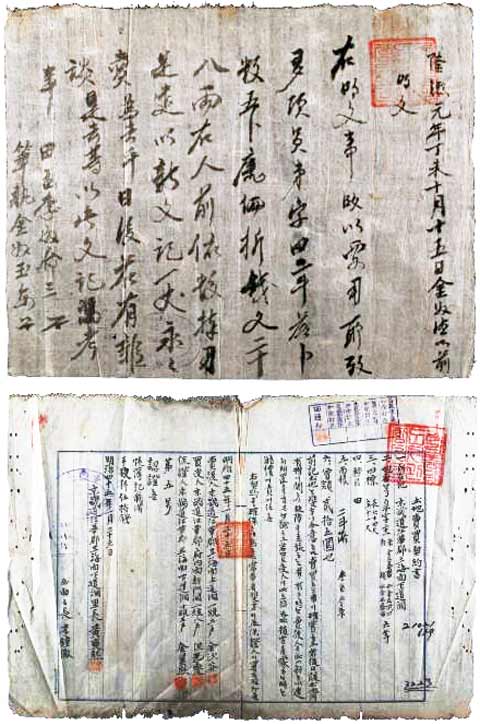

조선왕조는 출범하면서 모든 토지를 왕토로 인식하고 민간의 토지 매매를 금지했다. 그러나 얼마 지나지 않아 토지 매매를 사실상 허용하는 대신, 관에 신고하고 입안(立案)이라는 공증을 받도록 했다. 현존하는 가장 오래된 토지 매매문서는 15세기 말의 것이다. 〈위 사진〉은 융희 원년인 정미(1907)년 10월 15일에 이씨댁 노 명삼이 김씨댁 노 덕심에게 토지를 매도하는 문서로서 내용은 이러하다.

z

"위 명문(明文)은 긴히 쓸 데가 있어 다항들 제자(弟字) 밭 2두락 결부 수 5부에 값을 매겨 전문 28냥을 위 사람으로부터 모두 받고 신 문기 1장으로 영영 매각하는 것이니, 이후 만일 다른 말이 있거든 이 문기에 비추어 살필 것."

토지 매매자 쌍방이 노비이고 문서 작성자도 김씨댁 노 옥매이다. 양반이 토지 매매를 하면서 자기 이름이 드러나는 것을 꺼려 노비 이름을 내세우는 것은 흔한 일이었다. 명문이라고도 하는 이 같은 매매문서는 매매 당사자가 드러나 있지 않거나 토지 소재지가 불명확하고 면적도 두락(1말의 종자를 뿌리는 면적)이나 결부(지세부과의 단위이며 토지 비옥도에 따라 절대면적이 다름)로만 표시되어 있는 문서였다.

그럼에도 매매문서는 소유를 증명하는 유일한 문서였다. 정보도 불충분하고 입안조차 받지 않은 사문서를 갖고도 소유권을 주장할 수 있는 사회였다. 그러나 개항 이후 토지 매매와 담보가 활발하면서 위조에 의한 사기가 빈번했다. 소유자 스스로 문서를 위조하는 일도 있었다. "황해 은율군의 정모는 본성이 부랑하여 가산을 탕진하던 중 작년 11월에 자기 소유전답 수 십석락을 위조문권하여 장연의 백모에게 속여 팔고 또 안악의 전모에게 팔고 또 전답 소재지 사람들에게 나눠 판 후에 일본 동경으로 도피하였다."(황성신문 1909.8.29.)

왕조의 마지막까지 수백년을 이어온 매매문서의 형식은 1910년을 지나면서 바뀌었다. 〈아래 사진〉은 홍원섭이 토지를 매입할 때 작성한 문서이다. 문서명이 토지매매계약서라는 현대 용어로 바뀌었으며, 이전의 명문과는 달리 문서는 매매 토지에 대해 항목별로 기록한 다음 '매매 이후 토지소유권에 문제가 있으면 매도인이 배상의 책임이 있음'을 명시하고 있다. 매매자와 보증인의 주소와 이름을 쓰고 날인한 문서를 관이 접수하여 관인을 찍어 공증하였다.

비록 매매문서는 이처럼 현대적인 형식을 갖추었지만 면적이 여전히 두락과 결부로 표시되어 있고 지번도 명확하지 않으며 이장·면장의 확인을 받은 정도의 사문서에 불과하여 소유권증서로 기능하기에는 불충분했다. 이런 문제의 해결은 강제 합방 직후 토지조사사업에 의한 전국적인 측량과 소유권 등기제도의 성립을 기다려야 했다.